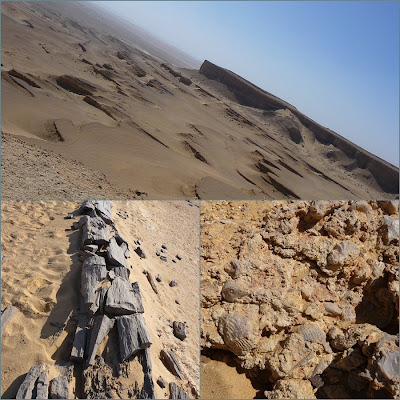

En las afueras de El Cairo, hay un remanso de paz y silencio, un oasis sin palmeras ni agua, un abrupto paraje desértico donde el viento sopla entre cerros, cañones, rocas y arbustos deshidratados. Este lugar se llama Wadi Degla.

La primera vez que lo visité, lo hice llena de expectativas y no sé por qué, esperé encontrar un paisaje verde con senderos sombreados, pistas arboladas y si me apuráis algún arroyuelo.

Ya sé que semejantes pretensiones me harán aparecer como una loca. Yo misma me pregunto de dónde me vino aquella fantasía onírica que me hizo esperar semejante vergel en un clima tan terco y desértico. Caprichos de mi imaginación, sin duda desatados cuando alguien me lo presentó como el mejor sitio para correr, andar en bicicleta o pasear con el perro.

Así que cuando comenzó mi recorrido por aquel páramo arenoso, yermo y conmovedor, me dije si no me habría confundido, porque ni con el mayor de los esfuerzos podía imaginarme a corredores o ciclistas circulando por esa inquietante extensión de piedra y arena, bajo un sol infinito y vacío de verdes abrazos que pudieran cobijarles. Desconcertada, miré en todas direcciones buscando una explicación y cuando mis ojos descubrieron un par de deportistas, tuve que aceptar la idea de que el ser humano es infinitamente más extravagante de lo que pensamos.

Dejando al lado estas reflexiones, tengo que deciros que una vez que mi cerebro cambió vergel por desierto, el nuevo paisaje que se abría ante mis ojos me pareció en su inclemencia, fascinante.

Me encantó el viento frío del invierno agitando la arena y el sonido que producía al perderse entre los cerros que delimitan el desfiladero. Qué placer sentí al sentarme en la cima de una loma descortezada y mirar las cascadas petrificadas y los lechos de los antiguos ríos e imaginarme la naturaleza de la zona hace millones de años. Es como si la historia hubiera tomado vida y saltara de los relatos de los cronistas para presentarse ante mis incrédulos ojos como prueba irrefutable de que aquello que se cuenta, ciertamente ocurrió.

Recomendable lugar sin duda, para frenar el alocado ritmo cairota.

Sólo hay algo que desbarata este paraje protegido. A medida que te adentras en el entorno hay zonas donde las montañas se cierran provocando estrechas cañadas y es precisamente en esos lugares, en los que el viento cambia de rumbo, donde se acumulan cientos de bolsas de plástico que anidan en arbustos, arenales y en las crestas de los cerros.

Manera lamentable de despertar de un sueño de millones de años y caer en la más patética pesadilla de los tiempos modernos.